La vida del fundador de la escuela que impulsó la modernidad se convirtió en una novela de aventuras, un retrato del poder y un tratado arquitectónico. En el año del centenario de la emblemática institución, una biografía reformula su legado.

Por: Anatxu Zabalbeascoa

EL PAÍS SEMANAL (ES)

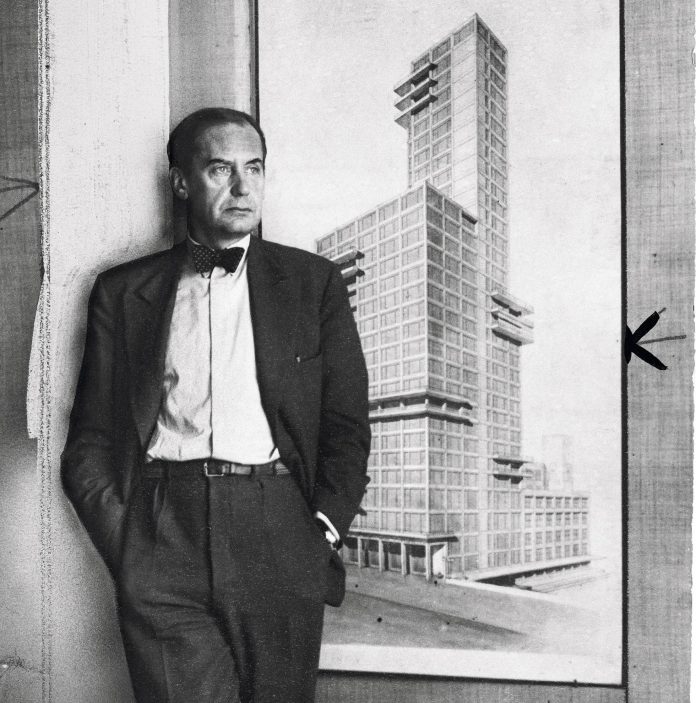

LA MODERNIDAD tuvo muchos abuelos. Aunque parece que la paternidad fue colectiva, cada vez hay más acuerdo en que el tutor fue Walter Gropius (1883-1969). La paradoja es que el fundador de la Bauhaus, royectista sobresaliente. El lugar en la historia se lo ganó su hazaña educativa mucho más que su talento como diseñador. Su gran hito arquitectónico, el edificio para la escuela que construyó en Dessau en 1925 —cuando el partido nazi cerró la Bauhaus de Weimar y tuvieron que buscar nueva ubicación—, no era técnicamente perfecto. Sufrió goteras, temperaturas sofocantes en verano y frío glacial en invierno, pero retrató la vida comunitaria, las nuevas posibilidades del arte y el poder de lo moderno. “Aquí hay espacio de verdad. Da la impresión de estar en el exterior”, le escribió el pintor Lyonel Feininger a su esposa, Julia —también pintora—, cuando desembarcó en Dessau para dar clases.

Gropius firmó las casas de los maestros de esa nueva escuela permitiéndoles que las modificasen. Era una novedad: un autor que no temía que alterasen su obra. Allí vivieron quienes dibujaron la historia de la pintura del siglo XX. El hijo de Paul Klee, Felix, recordó que su padre trabajaba siempre junto a una pared que el propio Paul había pintado de negro. Klee y Kandinsky compartían vivienda y tomaban té juntos a diario. Aunque el edificio de la escuela fue criticado por ser más fotogénico que funcional, hoy es, además de una facultad viva, un símbolo de la imaginación y la rebeldía. Los radiadores decoran la parte alta de las paredes como si fueran esculturas. Cada mueble remite a uno de los profesores de un momento inolvidable. Casi un siglo después de su inauguración, todavía parece un edificio moderno, no del futuro, moderno: fuera del tiempo.

La modernidad como elección vital es lo que define también al Walter Gropius retratado por Fiona MacCarthy en la nueva biografía Gropius, la vida del fundador de la Bauhaus (Turner). Nacido en el seno de una familia burguesa alemana, el arquitecto quiso demostrar que la modernidad era más un credo que una forma, más una actitud que una estética. Él mismo se convirtió en abogado de una forma de vida a la vez simple y creativa que no ocultaba sus mayores ambiciones: construir por todo el mundo y defender una existencia sin prejuicios.

La vida de Gropius fue tan intensa e inspiradora como difícil. Lo sabemos por su prolífica correspondencia: “Solo ven lo que se derrumba, no lo que está creciendo”, se lamentó a su madre, Manon Burchard, en diciembre de 1919, cuando llegó a Weimar dispuesto a cambiar las prioridades de la escuela actualizando los oficios artísticos. Aunque por su porte de oficial de los húsares y por su leyenda —por entonces estaba casado con Alma Mahler— lo apodaron El Príncipe de Plata, Gropius estaba en todas partes. Hacía las entrevistas de admisión, reclutaba a los profesores, recaudaba fondos, discutía con el alcalde y comía en la cantina. Él mismo preparó la comida de Navidad de los alumnos. Y le sobró tiempo para enamorarse de una estudiante —Lily Hildebrandt— y de tres artistas más. Tal vez fuera la tempestuosa relación con Alma Mahler, de la que salía, y la I Guerra Mundial, en la que fue condecorado con una cruz de hierro por pasar cuatro días y cuatro noches sin dormir para avanzar por la trinchera francesa de Ban-de-Sapt, lo que lo predispusiera para la vida intensa que llevó. En enero de 1915, un mortero le explotó a 15 centímetros. Gropius, que tenía 32 años, fue uno de los 80 supervivientes entre los 3.000 soldados de su regimiento. El terror no lo abandonaría nunca, pero tal vez el campo de batalla le enseñó un camino de supervivencia, búsqueda y reinvención.

El pintor Vasily Kandinsky describió la Bauhaus como un mundo renacido. Gropius lo encarnaba. Sin embargo, la primera casa bauhausiana, Haus am Horn, no la diseñó él, sino un pintor, Georg Muche. Su propuesta había sido mucho más tradicional. “Cada vez estoy más convencido de que el trabajo es la única deidad verdadera de nuestro tiempo y desde el arte debemos ayudar a encontrar una expresión para el mismo”, escribió un Gropius que, tras el traslado a Dessau, había empleado parte de su herencia en comprar un terreno para cultivar hortalizas con las que dar de comer a sus alumnos. Precisamente por su implicación en la escuela, Gropius no se desarrollaría plenamente como arquitecto hasta que la abandonó tras una serie de discusiones con el alcalde de Dessau. Aunque en sus últimas décadas llegó a construir por todo el mundo, fueron los años de la Bauhaus los que lo convirtieron en un arquitecto clave para la historia de la disciplina. Paradójicamente, a Gropius lo echaron de las dos escuelas que impulsó. “Hemos pasado hambre por una idea. Si se va, dejará paso a los reaccionarios”, le advirtieron sus alumnos antes de sacarlo a hombros. Marcel Breuer, que había empezado como alumno y se había convertido en profesor, o László Moholy-Nagy lo siguieron en su dimisión.

Dejar la Bauhaus le permitió centrarse en su propia obra. Mies van der Rohe —con quien siempre tuvo una relación de competencia— lo llamó para participar en el diseño de las casas experimentales de Weissenhof, cerca de Stuttgart. También viajó a América. Corría 1928 y en Nueva York apenas había rascacielos. En Detroit visitó la fábrica de Ford y decidió que eso era lo que él quería hacer con la vivienda.

La democratización de la arquitectura que culminó en la Bauhaus cambió la faz de las ciudades del mundo. Cuando Gropius fue finalmente elegido director de la nueva escuela de arquitectura de Harvard (Graduate School of Design) demostró con su propia vivienda en Lincoln, Massachusetts, que no se trataba de construir barato y mal, sino simple y bien. Se podría decir que, sin dejar de crecer y reinventarse, el fundador de la Bauhaus vivió tres vidas: en Alemania, donde creció y fundó la escuela; en el Reino Unido —al que definió como “un país acultural: el progreso, per se, no produce cultura”, donde llegó huyendo de los nazis y no consiguió prosperar, y en Estados Unidos, donde disfrutó de su fama y se reinventó como arquitecto. Así, se podría decir que en los tres países vivió de lo que había logrado cuando, siendo un joven oficial recién regresado de la guerra, se inventó la Bauhaus.

Tal vez por eso, esta nueva biografía defiende que Gropius —frente a la genialidad de Le Corbusier, la leyenda de Wright, la elegancia de Mies y habiendo sido incluso sobrepasado por su propio alumno Marcel Breuer— tiene un papel modélico en la historia de la arquitectura como un profesional capaz de transformar su disciplina y capaz, a su vez, de reinventarse. Pero la reinvención de Gropius no fue solo profesional. A la riqueza de parejas, amigas y amantes a la que puso fin su esposa Ilse Frank —convertida por él en Ise Gropius— se unió su ambivalente posicionamiento político en un momento en el que no hablar era tomar partido. Los diarios de Ilse han servido para recrear la vida de su marido durante más de 40 años de matrimonio. Su minuciosa traducción de la correspondencia entre Gropius y sus anteriores amantes da cuenta de un hombre apasionado.

Pero el poder exige guantes. Y fueron muchos los artistas de vanguardia que dieron muestras de confusión moral ante el Gobierno de Hitler. El autor de las extravagantes escenografías y vestuarios de los famosos ballets triádicos, Oskar Schlemmer, que había escrito a Joseph Goebbels protestando por el cierre de exposiciones aludiendo que “los artistas son en esencia apolíticos y su reino no es de este mundo”, fue despedido. Sin embargo, en su posterior propuesta para los murales del edificio de congresos del Deutsches Museum de Múnich dibujó figuras militares haciendo lo que parece ser el saludo nazi. Schlemmer, autor de uno de los lienzos más famosos que hoy cuelgan en el MOMA, Escalera de la Bauhaus, de 1932, terminó trabajando en una fábrica de pintura de Stuttgart.

Por su parte, Gropius, que se había esforzado por que la escuela no se metiera en cuestiones políticas, no tuvo más remedio que decidir si estaba a favor o en contra del nazismo. Y aun así no habló claro. Se podría decir que defendía el derecho a ser apolítico. Pero los hechos cuentan otra historia. El mismo Gropius que despidió al administrador de su estudio, Hanns Dustmann, cuando este apareció con uniforme nazi, y el mismo que fue declarado persona non grata en la Alemania nazi, se sentó en el palco romano del Duce para disfrutar la ópera de Franchetti La hija de Iorio. También se fotografió con el conde Ciano, yerno de Mussolini. Y consiguió huir a Londres, vía Roma, gracias a la ayuda del ministro de Cultura italiano, homólogo de Goebbels en la Italia fascista, Dino Alfieri. “Es difícil comprender qué teníamos en la cabeza en aquel momento: creíamos que toda aquella pantomima no podría durar”, anotó Ise. Hay muchos ejemplos de tibieza y miedo que humanizan a Gropius. Pero es evidente que también lo retratan. Llegó a Harvard apoyado por el Gobierno alemán. Su misión era servir a la cultura alemana, “y no otra cosa”, apunta su biógrafa. Él hizo, sin embargo, otra cosa.

“Tengo la sensación de que los emigrantes pierden muy rápido las raíces que les nutren y de que solo los árboles muy jóvenes sobreviven a un trasplante”, le escribió a su hija Manon. Puede que en Harvard no arraigara. Pero sí rebrotó. El hoy admirado edificio de la Pan Am de Park Avenue en Nueva York fue muy criticado por Philip Johnson. Frank Lloyd Wright ya había dicho de Gropius: “Qué pena que no sea arquitecto, solo ingeniero”. En Norteamérica, Gropius lanzó la escuela de arquitectura de Harvard (GSD) y fundó TAC, The Architects Collaborative, que lo sobreviviría y se convertiría en el estudio más importante de EE UU hasta su cierre en 1995. Pero volvamos a 1952; 15 años después de su llegada a Boston, el decano Joseph Hudnut consideró que Gropius estaba llevándose demasiado crédito y protagonismo. Pensó que lo eclipsaba. Gropius dejó las cuentas y los planes ordenados y se fue con la elegancia que siempre le caracterizó: “La educación de calidad nunca debe dejar de evolucionar”. Antes de partir, propuso a Ernesto Rogers y a Josep Lluís Sert como sustitutos. El español fue elegido director. Gropius tenía 69 años. Lo esperaba el mundo.

En Sídney fue portada en los periódicos. El amor por Japón lo descubrió “en un momento en el que no esperaba ya que el mundo deparase maravillas”. Pero fue en Bagdag —donde trabajó y construyó parcialmente la universidad— donde reapareció su ambigüedad. O su diligencia. Tras el asesinato del rey Faisal, que había apoyado la modernización de la ciudad, intentó hacer propuestas al nuevo régimen golpista del general Abdul Karim Qasim. El arquitecto local Rifat Chadriji pagó el progresismo de la arquitectura con prisión en Abu Ghraib. Fueron los impagos por los trabajos en la universidad los que hundieron TAC en los años noventa. Entonces, ¿qué aportó Walter Gropius a la arquitectura?

La modernidad que defendía la Bauhaus desde sus inicios no tardó en cambiar la faz del mundo. Así, el gran renovador de la arquitectura lo fue desde la educación y desde los valores que predicó enseñando y construyendo. Gropius sostenía que el hombre no es una isla, defendía el trabajo en equipo. Tuvo el talento de ver la relación entre las cosas y fue un precursor de la ecología. Paul Rudolph, uno de sus alumnos más destacados, dejó escrito que no fue un gran arquitecto, pero sí un educador insuperable. Para Gropius, la modernidad no fue un dogma, sino la opción de entender la arquitectura como algo flexible. También una filosofía vital capaz de hermanar las artes. Por eso enseñó una actitud: no quiso copiar un estilo, quiso liberarse de lo innecesario y crear formas genuinas, originales y auténticas a partir de las circunstancias particulares y las necesidades de la gente. El 4 de julio de 1969 Gropius murió en Massachusetts. Su testamento databa de 1933. Pedía una fiesta en la que beber, reír y amar al estilo de la Bauhaus. “Dará más frutos que rezar en el cementerio”.

Tomado del diario EL PAÍS (ES)